- INTRODUCTION

- 学科・専攻紹介

大学院について

大学院(博士前期課程)

進学のススメ

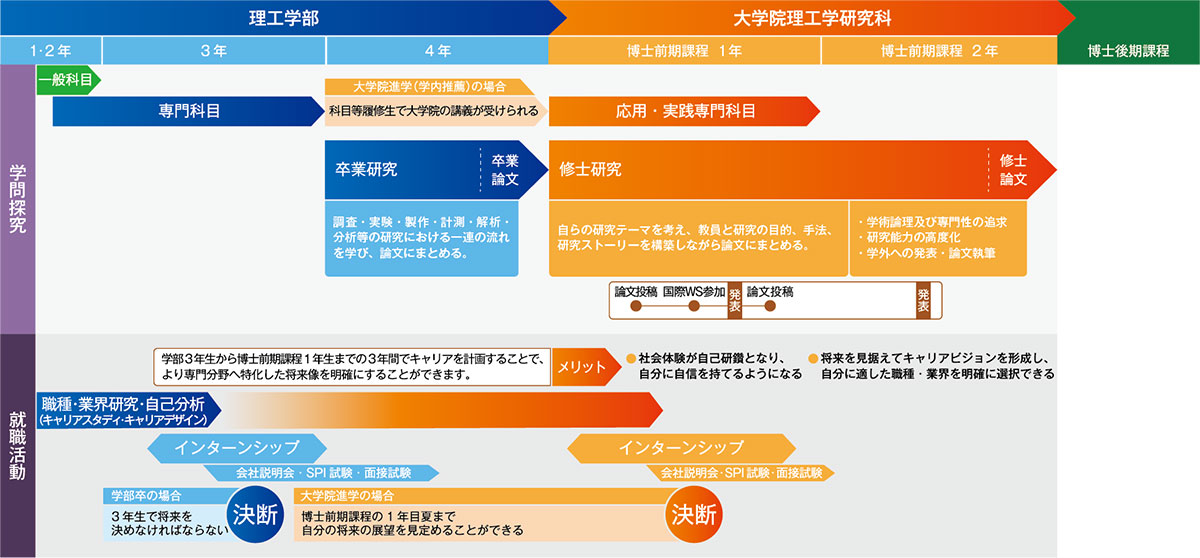

学部・大学院のカリキュラム(4+2の6年生教育)

海洋建築工学科(学部)の専門科目のカリキュラムは、建築学の基礎知識を修得するとともに、海洋及びウォーターフロントの環境を理解し、防災安全に優れ多様な立地環境に適合できる建築構造、快適かつ自然環境や景観に配慮した都市・建築計画などを学び、人と地球環境に優しい都市や建物を計画・設計・施工できる技術者・設計者を養成するために「計画系科目群」、「構造系科目群」、「環境系科目群」の3本の柱から構成されています。

海洋建築工学専攻(大学院博士前期課程)では、学部の3つの柱の科目群と連続性を持たせ、より高度で実践的な教育プログラムが準備されており、社会で必要となる先端知識や論理的思考、問題解決やプレゼンテーション能力などを身につけた、社会変化に対応できる質の高い高度専門技術者・設計者を養成しています(6年制教育)。

また、卒業研究で身につけた基礎的な研究力を、充実した研究環境のもとで思う存分磨き、2年間、修士研究に取り組み修士論文を纏めることで、大学入学当時には想像もしなかったスキルを修得することができます。

社会ではいまや、大学院(博士前期課程)を修了して得られる「修士」(マスター)の学位は、エキスパートエンジニア・設計者にとっては必須となっています。

入試概要

大学院に入学するためには、学内推薦、一般第1・2・3期、社会人第1・2期のいずれかの入学試験で合格する必要があります。

学内推薦入試は、学部3年終了時のGPAが3.0以上あることが出願条件となりますが、筆記試験が免除され口述試験のみで受ける試験です。一般入試(第1・2・3期)は、学内外から大学院生になるための入学試験で、筆記試験〔専門(構造・計画・海洋)、英語〕と口述試験が課せられます。社会人入試※(第1・2期)は、大学を卒業して2年以上経過し、仕事をしながら大学院で学び研究活動をするための入学試験です(口述試験のみ)。

広い分野で活躍している社会人の知識や経験・能力を、大学院の専門教育によってさらに学術的に磨き上げ、自らのキャリアアップへと活かしていくような意欲的な社会人が受験しています。

※⽇本⼤学⼤学院理⼯学研究科では、他⼤学に先駆けて1984年に社会⼈のための⼤学院⼊学制度を導⼊し、数多くの社会⼈⼤学院⽣を輩出しています。

大学院進学の魅力

- <自分を見つめて将来を考える>

- 大学院進学で、2年間の時間(学部4年からの3年間という時間)が得られます。この時間に、研究生活だけではなく、さまざまな社会体験やキャリア体験ができ、将来の自分を考える時間をつくることができます。

- <研究生活は将来の仕事そのもの>

- 大学院の研究生活は、専門技術・高度理論の修得だけではなく、研究を通じて、研究ストーリーを組み立てるところに最大の価値があります。研究の背景、新規性、方法、プロセス、分析といった研究ストーリーは、将来の仕事でも同様の能力が求められます。

- <大学院ならではのキャリアアップ>

- 理工系の学生の大学院進学は、当たり前の時代となっています。社会の求人も技術職、設計職を中心に、大学院修了以上の資格を求める企業や団体も増えています。大学院進学で、活動の幅が広がります。

- <専門力・コミュニケーション力のアップ>

- 大学院での外部への研究発表は、論文をまとめる、発表内容をまとめるといった、一つのものをまとめ上げるスキルが向上します。さらには、研究室のリーダー役や国際学会参加などの社会体験で、コミュニケーション力も磨けます。

大学院進学ロールモデル

博士後期課程 鉾田第一高等学校(茨城)出身

横田 拓也 くん

私は幼い頃から海や湖などに訪れる機会が多く、水辺に親しみがあり、将来は海にかかわる仕事がしたいと考えていました。その中で海洋建築工学科を選んだのは、建築分野と海洋分野の両方を学ぶことのできる教育環境に魅力を感じたからです。入学後は海洋建築分野の中でも、海岸やその背後地などの沿岸域の環境保全に興味を持ち、卒業研究では風によって砂が移動する現象(飛砂)による、海岸背後地での地形変化についての研究を行いました。その後、自らの専門知識を深め、それを活かした仕事がしたいと思い大学院に進学し、現在は海岸および背後地の地形変化を一括して予測できる地形変化予測モデルの開発を行っています。将来は国内外の沿岸域の地域計画に携わり、そこに住む多くの人を幸せにしたいという目標を持ち、日々研究を行っています。